1.表層(水深0~200m)

私達人間にとって最も馴染み深いエリアかもしれません。

通称「有光層」とも呼ばれ、太陽エネルギーを元に生物が活動できる深度です。

サンゴや海藻にイソギンチャク、色とりどりの魚が数多く泳ぎ、海洋生物の90%がこのエリアに生息していると言われます。

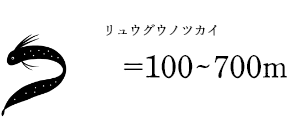

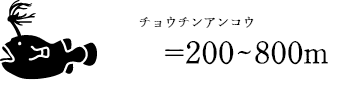

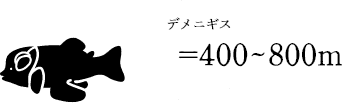

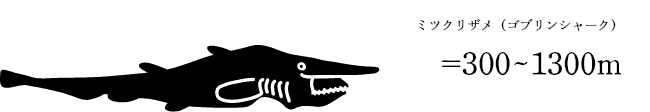

2.中深層(水深200~1000m)

水深200mを超えました。ここからが、主に「深海」と呼ばれるエリアです。

「twilight zone(トワイライトゾーン)」とも呼ばれ、太陽の光がほんの微かに届くギリギリの深度です。

5.超深海層

(水深6000~10000m)

観測史上、ここが地球で最も深い海の領域です。冥界の王「ハデル」から取って「Hadal Zone」とも呼ばれます。

深度10000mの水圧は1000気圧。1平方センチメートルあたり約1トンの負荷がかかります。

これは爪先ほどの面積に乗用車が四方八方からギュウギュウに圧迫してくる状態です。

もはや「砕けてバラバラになる」どころではなく「分解され粉微塵になる」という恐ろしい世界です。